|

| "Spirit" di Jacopo Rumignani, da https://arte magazine.it/tag/de-m- venice-art-gallery-2/. |

Il cavallo addomesticato (Equus ferus caballus, Linnaeus 1758) è un mammifero perissodattilo (ordine di mammiferi euteri al quale appartengono equini, rinoceronti e tapiri; caratteristica distintiva di questo gruppo di ungulati è la presenza di arti con dita dispari, dovuta alla scomparsa di alcune di esse, che ha prodotto arti con asse portante sul terzo dito) di medio-grossa taglia appartenente alla famiglia degli Equidi. Con l'avvento dell'addomesticamento si è distinto dal cavallo selvatico, di cui è considerato una sottospecie.

Il cavallo ha accompagnato e accompagna l'uomo in una notevole varietà di scopi: ricreativi, sportivi, di lavoro e di polizia, bellici, agricoli, ludici e terapeutici. Tutte queste attività hanno generato vari modi di cavalcare e guidare i cavalli usando ogni volta i finimenti più appropriati. L'uomo trae dal cavallo anche carne, latte, ossa, pelle e capelli, nonché estratti di urine e sangue per scopi farmaceutici.

La femmina del cavallo, chiamata

giumenta, ha un periodo di gestazione (gravidanza) dei puledri di

circa undici mesi, al termine dei quali il piccolo, una volta

partorito, riesce a stare in piedi e a correre da solo dopo

pochissimo tempo. Solitamente l'addomesticamento avviene dopo i tre

anni di vita dell'animale. A cinque anni è completamente adulto, con

una prospettiva di vita che si aggira sui 25-30 anni. Il cavallo

presenta un'elevata specializzazione morfologica e funzionale

all'ambiente degli spazi aperti come le praterie, in particolare ha

sviluppato un efficace apparato locomotore e un apparato digerente

adatto all'alimentazione con erbe dure integrate con modeste quantità

di foglie, ramoscelli, cortecce e radici.

|

| Cavallo Belga da QUI |

|

| Cavallo Murgese da QUI |

Mesomorfo - Cavallo con struttura fisica molto più leggera rispetto al brachimorfo, ma comunque potente e compatta. E' il cavallo da esercito dell'età moderna, da caccia o da campagna, intesa come equitazione non agonistica; a questo tipo appartengono moltissimi cavalli moderni, soprattutto mezzosangue. Esempi di cavalli di tipo mesomorfo sono: Murgese, Arabo, Albino, Bardigiano, Andaluso, Basuto ecc.

|

| Cavallo Purosangue Inglese da QUI |

|

| Cavallo Irlandese da tiro da QUI |

|

| Cavallo Holstein da QUI |

e nobile nel portamento. A questa tipologia appartengono il Lipizzano, l'Holstein e il Danubiano, che mostrano agilità e potenza.

|

| Cavallo Shire da QUI |

|

| Cavallo Lipizzano da QUI |

|

| Cavallo Arabo da QUI |

|

| Le parti del cavallo, da http:// www.pgarazze.altervista.org/ razze_cavalli_ingresso.htm |

|

| Illustrazione di Tarpan da QUI |

|

| Tarpan allo zoo di Mosca nel 1884, da QUI. |

|

Le steppe pontico-caspiche. |

|

Cartina delle varie migrazioni degli Indoeuropei dal 3.500 / 2.500 a.C. |

|

Mappa diacronica che mostra gli areali centum (blu) e satem (rosso), la cui probabile area di origine è in rosso scuro, da: |

|

Ricostruzione del "cromlech" di Stonhenge. |

|

Carta tolemaica del III secolo della Scizia (Scythia e Serica) La Scizia è separata in due parti dai monti Imai (l'Himalaya). |

|

| Cavaliere Scita della Cultura Pazyryk con un'arcaica sella, reperto in feltro. Immagine da https://it.wiki pedia.org/wiki/Sciti#/media/ File:PazyrikHorseman.JPG. |

|

Carta della Scizia, con le popolazioni Scite in marrone, gli Agatirsi assimilabili agli Sciti in verde e le popolazioni limitrofe in ocra. Clicca sull'immagine per ingrandirla. |

|

Franz von Stuck: "Amazzone ferita" (1903) |

|

| Carta del 100 a.C. con la Scizia e Sarmazia oltre alla Partia. |

Dal 1.200 a.C. popolazioni nomadi a cavallo e armate di arco, fra cui i sarmatici Roxolani, Iazigi, Aorsi e Alani oltre ai Taifali, domineranno a lungo il territorio fra le pianure del Danubio e le steppe del mar Nero. Nonostante l'invasione di Goti e Vandali nel III sec. d.C., gli eserciti dei quali erano principalmente formati da agricoltori appiedati, Sàrmati e Taifali riuscirono a preservare il loro dominio in alcune aree, almeno sino alla comparsa degli Unni.

|

| Carta con quella che ancora oggi chiamiamo "Pianura Sarmatica" fino al Kuban' caucasico. |

|

| Carta dell'antica Roma di Romolo. La cinta muraria esterna fu iniziata da Tarquinio Prisco e ultimata da Servio Tullio. |

|

| I 7 colli di Roma, da ht tps://it.wikipedia.org/w iki/Campidoglio#/m edia/File:7Colli Schizzo.jpg. |

|

| Le tre aree di Roma interessate dalle tre imprese di Romolo e Tazio. |

|

| Schema dell'organizzazione sociale nella prima Roma monarchica. |

|

| Denario con gli dèi Quirino e Ceres. Immagine di Classical Numismatic Group, Inc. http://www. cngcoins.com, CC BY-SA 3.0, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=4782551 |

Tratto da https://www.romanoimpero.com/2010/04/gli-equites-romani.html: "Celeres vale a dire pronti e leggeri. Romolo diede questo nome a trecento giovani dei quali aveva composta la sua guardia e che erano comandati da tre Centurioni sotto un ufficiale generale che chiamavasi Tribuno dei Celeri. La lancia e la spada servivano d'armi ordinarie a queste guardie, che circondavano il re in ogni tempo ma principalmente alla guerra ove essi dovevano essere i primi all'attacco e gli ultimi alla ritirata." (G.J. Monchablon, Prof. dell'Università di Parigi - 1832)

Fra i cavalieri c'erano quindi gli "Equites Romani Equo Publico" e i semplici "Equites". Solo un numero ristretto di cavalieri, un quarto circa del totale, riusciva ad entrare nell'arruolamento di ordine pubblico, col privilegio del cavallo fornito e mantenuto dallo Stato, mentre i semplici Equites dovevano comprarlo e mantenerlo a proprie spese; ma soprattutto gli "Equites Romani Equo Publico" avevano il vantaggio di poter ottenere delle cariche pubbliche, sia giuridiche che senatoriali, che agli equites ordinari erano precluse.

Fin dai tempi degli Equites Romani Equo Publico quindi, con l'espressione "cavaliere" ci si poteva riferire sia ad una qualifica militare che ad una appartenenza politico-sociale.

|

| Cavaliere ausiliario con lancia, particolare da una pietra tombale romana di Colonia, I secolo. Di Mediatus - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia. org/w/index.php? curid=6555742. |

I monumenti mostrano che anche i cavalieri romani seguivano la generale tendenza delle cavallerie di tutti i popoli d'Italia ad adottare l'armamento greco: conservarono però l'ascia e imbracciarono lo scudo rotondo di bronzo (parma). È attestato anche per Roma l'uso dei due cavalli, pares equi, uno per il guerriero e l'altro per lo scudiero; e forse dagli scudieri degli equites si era a un certo momento sviluppata quella cavalleria leggera dei ferentarii, armati di iacula, una piccola lancia, ricordati dalle fonti, ma scomparsi dall'esercito romano almeno prima dell'età di Polibio, forse già nel secolo III. L'opinione del Helbig, che gli antichissimi equites non fossero che una fanteria pesante montata, che si giovava dei cavalli per spostarsi più rapidamente e più agevolmente, è, se formulata troppo rigidamente, eccessiva.

|

| Lazio nel 600 a.C. |

|

| Cartina dell'antica Roma nel 600 a.C. con le mura serviane. |

|

| Statuetta romana di Mater Matuta. |

Si deve rilevare quindi che Livio e Dionisio abbiano descritto l'ordinamento centuriato con 193 centurie in una fase nella quale era già venuta meno l'eventuale originaria funzione delle centurie come distretti di leva e che la struttura primordiale fosse molto più semplice. Non è assurdo supporre che la distinzione fra seniores e iuniores non sia originaria (come ha sostenuto Beloch) e inoltre l'uso, corrente anche in età avanzata, di chiamare 'classici' i pedites della prima classe e 'infra classem' i rimanenti, può far pensare che nei primordi vigesse soltanto questa distinzione elementare, sicché 80 sole centurie (40 di classici e 40 infra classem) fornissero i contingenti alla fanteria. Se poi si pensa che prima della presa di Crustumerium (circa 450 a.C.) le tribù erano venti, la commensurabilità fra tribù e centurie sarebbe stata stabilita almeno per un periodo iniziale.

Ma una siffatta ipotesi urterebbe con il fatto che proprio l'ordinamento descritto dagli antichi è condotto in ogni particolare sulla falsariga di un esercito di due legioni. Le centurie di iuniores delle prime tre classi darebbero 6.000 uomini di armatura pesante (3.000 per legione): le classi quarta e quinta darebbero 2.500 uomini di armatura leggera, con una minima differenza in più rispetto ai 1.200 per legione. Solo i seicento cavalieri delle legioni disporrebbero di un numero triplo di unità comiziali: ma il punto di partenza dei 600 è evidente nella posizione privilegiata dei sex suffragia, i cavalieri di ordine pubblico. In quest'ordine di idee, preferiamo ritenere che l'ordinamento attribuito a Servio Tullio non abbia mai avuto rapporto con la leva, anzi abbia distribuito i partecipanti al comizio ad imitazione della distribuzione delle forze nell'esercito.

Quanto alla data approssimativa dell'ordinamento centuriato, poiché dalla critica delle liste dei tribuni militum consulari potestate sembra risultare che il raddoppiamento della legione avvenne circa nel 405 a.C., l'adozione del comizio centuriato è quasi coevo; se ne ha una riprova nella diffusione che proprio allora ebbe la piccola proprietà fondiaria.

La funzione tattica della cavalleria legionaria di epoca regia e di inizio Repubblica, si basava sulla mobilità e aveva compiti di avanguardia ed esplorazione, di scorta, nonché per azioni di disturbo o di inseguimento al termine della battaglia o infine per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia e prestare soccorso a reparti di fanteria in difficoltà. I cavalieri usavano briglie e morsi, ma le staffe e la sella erano sconosciuti: non è quindi ipotizzabile una cavalleria "da urto". Quei cavalieri che, nelle stele funerarie appaiono armati di lancia e spada, protetti da un elmo, magari con scudo e piastra pettorale, erano molto probabilmente una sorta di fanteria oplitica mobile. Tito Livio racconta che ancora nel 499 a.C., il dittatore Aulo Postumio Albo Regillense, ordinò ai cavalieri di scendere dai cavalli ed aiutare la fanteria contro quella dei Latini in prima linea: «Essi obbedirono all'ordine; balzati da cavallo volarono nelle prime file e andarono a porre i loro piccoli scudi davanti ai portatori di insegne. Questo ridiede morale ai fanti, perché vedevano i giovani della nobiltà combattere come loro e condividere i pericoli. I Latini dovettero retrocedere e il loro schieramento dovette ripiegare.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, II, 20). Si trattava delle fasi conclusive della battaglia del lago Regillo. I cavalieri romani risalirono, infine, sui loro destrieri e si diedero ad inseguire i nemici in fuga. La fanteria li seguì e venne conquistato il campo latino.

|

| Consoli della Repubblica di Roma. |

|

| Lazio, 482 a.C., da https://it.wiki pedia.org/wiki/Guerre_tra_Ro ma_e_Veio#/media/File:Carte_ GuerresRomanoVeies _482avJC.png |

|

| Metopa del Partenone: lotta fra un Centauro e un Lapita. |

Tratto da https://studiahumanitatispaideia.blog/2013/10/27/difendere-la-citta/: È lecito ritenere che siano stati gli Spartani a inventare la falange, anche se l’unico vero tratto che distingueva gli opliti lacedemoni da quelli delle altre póleis rimase il loro distintivo mantello rosso (τρίβων), che si avvolgevano completamente intorno al corpo, sia d’estate sia d’inverno, senza mai lavarlo, ma che d’altronde non usavano in battaglia: le fonti tramandano che fosse stato Licurgo a stabilire per i Lacedemoni indumenti rossi, perché essi non tolleravano la minima somiglianza con l’abbigliamento femminile. Plutarco invece riporta che gli Spartiati, i cittadini-guerrieri di Sparta discendenti dei Dori, che avevano occupato la Laconia e schiavizzato i Messeni, indossavano mantelli rossi in battaglia affinché non fossero visibili loro eventuali ferite, apparendo così invulnerabili. La falange oplitica appare come la logica trasposizione, sul campo di battaglia, di quello stretto cameratismo che veniva inculcato negli Spartiati e della loro società di «eguali» (ὅμοιοι).

|

| La falange greca, formazione serrata con cui combattevano gli opliti dell'antica Grecia. |

La Tessaglia era famosa per i suoi cavalli e i suoi cavalieri. Durante la Guerra del Peloponneso, quando ad Atene, finita la politica di Cimone e dopo l'assassinio di Efialte, la guida politica passò a Pericle, Atene stupulò in chiave anti-spartana un'alleanza con Argo e con la Tessaglia, così da poter disporre di un potente esercito e di una cavalleria formidabile, oltre che della flotta più potente dell'Egeo. Nella seconda spedizione ateniese in Sicilia o grande spedizione ateniese in Sicilia, per distinguerla da quella del 427 a.C., avvenuta tra la primavera-estate del 415 e quella del 413 a.C., dopo le prime vittorie ateniesi, che avevano messo in seria difficoltà l'esercito siracusano, le sorti della guerra furono capovolte grazie ai rinforzi spartani sotto il comando di Gilippo, ma soprattutto si evidenziava la carenza della cavalleria.

|

| Schema della battaglia di Leuttra, da https://it.wi kipedia.org/wiki/Battag lia_di_Leuttra#/media /File:Battle_of_Leuctra, _371_BC_-_Decisive_ action-it.png. |

Importanza della CAVALLERIA a CARTAGINE - Da QUI: Grande importanza nella storia militare dell'antichità ebbe la cavalleria cartaginese, specialmente con Annibale. Poiché gli eserciti cartaginesi dal principio del sec. V vennero sempre più largamente formati con mercenarî di svariata provenienza, la cavalleria cartaginese risultava composta da elementi di diverse nazionalità, con diversi armamenti diverse tattiche. I Numidi, longe primum equitum in Africa... genus (Liv., IX, 34, 5), ne formavano il grosso. Montati su piccoli e resistenti cavalli indigeni (a volte tenevano un cavallo dì ricambio), i Numidi, agilissimi, armati di un piccolo scudo di cuoio e di giavellotto, caricavano al galoppo il nemico gridando e scagliando le loro armi, ripetendo l'attacco se il primo impeto non fosse riuscito. Grande era la loro abilità nelle scorrerie e nelle esplorazioni ed erano terribili nell'inseguimento di una truppa battuta. Dopo la conquista della Spagna, si ebbero anche importanti contingenti di cavalleria spagnola, composti di mercenarî e di sudditi. I Cartaginesi reclutarono cavalieri mercenarî anche fra i Galli, i Campani d'Italia e altre popolazioni. La cavalleria cartaginese era necessariamente divisa per nazioni, suddivisa per provenienza (Numidi, Spagnoli, Galli, ecc.). L'ufficialità inferiore apparteneva alla stessa nazione della truppa e talvolta principi alleati comandavano l'intero loro contingente, ma i gradi elevati erano in genere affidati a Cartaginesi, specialmente quello di comandante l'intera cavalleria. Nelle guerre contro i Romani, i Cartaginesi furono in genere superiori nella cavalleria (contro Regolo, in Africa, schierarono 16.000 fanti e 2.000 cavalieri, Annibale disponeva di 11.000 cavalli alla Trebbia e 10.000 a Canne contro i 4.000 e 6.000 dei Romani: il rapporto risulterà invece inverso a Zama, quando i Numidi erano dalla parte di Scipione), e avevano inoltre migliorato l'armamento di parte della loro cavalleria, facendone una cavalleria di linea. Nelle battaglie annibaliche la cavalleria si schierava alle ali, con l'obiettivo di spazzar via la cavalleria nemica e avviluppare quindi la fanteria nemica: l'esempio classico è stata la battaglia di Canne.

CAVALLERIE degli ITALICI - Da QUI: Anche presso le popolazioni dell'Italia antica, nelle battaglie ai cocchi si aggiunse e poi subentrò completamente la cavalleria. Notizie sulla storia dell'arma della cavalleria ne abbiamo solo per Roma, ma i monumenti ci danno un'idea abbastanza chiara dell'armamento e del modo di combattere dei cavalieri italici, specialmente degli Etruschi e delle popolazioni sabelliche dell'Italia meridionale, la cui cavalleria è celebrata anche dalle fonti letterarie, specialmente la sannita e la campana. I cavalieri dell'Italia meridionale portavano elmo, spesso con cresta e penne o corna, corazza e alle volte anche un grande scudo, erano armati di una o due lance e per poter vibrare con maggior violenza il colpo o per altre circostanze particolari, smontavano talvolta da cavallo e combattevano a piedi.

|

| Luoghi della Cultura celtica di Golasecca con le varie genti Liguri, Celto-Liguri e Celtiche lì stanziate. |

|

| Stele di Bormio. |

|

| Carta della Venetia, X Regio della Roma Imperiale. |

|

| Cavallo degli antichi Veneti o Venetici. |

|

La falange "pesante" Macedone. |

La Cavalleria superava il modello greco. Durante il V sec. a.C., l'urto della cavalleria macedone aveva sempre sortito un buon effetto sui compatti schieramenti delle falangi greche. Filippo, mentre da una parte riformava la fanteria con le migliori innovazioni che il mondo militare mediterraneo poteva fornire, si assicura anche di avere a propria disposizione corpi di cavalleria perfettamente addestrati.

La battaglia di Cheronea (del 338 a.C.) in Beozia, vinta da Filippo II di Macedonia, contiene in sé gli elementi che saranno tipici della tattica macedone alla base delle vittorie di Alessandro Magno, ovvero la collaborazione tra fanteria e cavalleria come armi combinate: la falange di picchieri utilizzata come elemento di arresto del nemico e la cavalleria come forza decisiva dello scontro (incudine e martello). La battaglia di Cheronea, combattuta dall'esercito macedone contro un esercito di alleati greci, è la prima nella quale vediamo in azione la tattica macedone. Reperti archeologici rinvenuti sul luogo della battaglia permettono di ipotizzare che sia stata anche la prima in cui la falange macedone adottò le sarisse.

La sarissa (in greco: σάρισα o σάρισσα) era la picca usata dai guerrieri del regno di Macedonia. Lunga fino a 6-7 metri, aveva corpo in legno di corniolo di grande diametro, una grossa punta di ferro (circa 30 cm) e un tallone anch'esso metallico. L'intera lunghezza dell'asta era ottenuta con due rami distinti di corniolo uniti da un tubo centrale di bronzo, utile anche per bilanciare il centro di gravità. Arma formidabile, se maneggiata da soldati ben addestrati, la sarissa poteva vanificare gli attacchi di un carro falcato, di una carica di cavalleria (risultato comunque ottenuto anche dai normali opliti della Grecia Antica) e frenare le cariche della temuta fanteria pesante greca.

Per contrastare l'invasione di Filippo, l'esercito alleato aveva condotto una campagna dilatoria, ma il macedone riuscì ugualmente a costringere il nemico alla battaglia presso l'acropoli di Cheronea, in Beozia. Dal corso degli eventi successivi, si desume che lo schieramento macedone si presentasse obliquo rispetto a quello delle poleis greche alleate, in posizione forte, con entrambi i fianchi protetti: quello sinistro appoggiato sulle pendici dell'acropoli e quello destro protetto da una palude.

|

| Schema della battaglia di Cheronea, da https://it.wiki pedia.org/wiki/Battaglia_ di_Cheronea_(338_a.C.)#/ media/File:Battle_of_ Chaeronea_338_BC.png. |

Con l'andare del tempo entrerà nel meccanismo con un ruolo sempre più attivo anche la fanteria leggera, che a Cheronea non sembra aver avuto un ruolo particolarmente significativo, ma la macchina bellica macedone è già pronta a conquistare il mondo. Filippo II di Macedonia aveva: «costituito la prima ben equilibrata armata permanente nei Balcani; a cui poteva aggiungere i suoi sudditi stranieri, la cavalleria pesante tessala nella sua formazione "a diamante", i cavalieri leggeri ed i lanciatori di giavellotto delle tribù tracie, la fanteria greca che combatteva contro i compatrioti senza mostrare la minima riluttanza» (Robin Lane Fox). Scomparso il genitore, Alessandro ereditò quindi questa formidabile macchina bellica che, con la sua genialità strategica e la sua innegabile fortuna, fornirà all'esercito macedone la fama di invincibilità per almeno due secoli.

|

| "Bucefalo", di Jacopo Rumignani, da https:// artemagazine.it/tag/de -m-venice-art- gallery-2/. |

|

| Cavaliere legionario dal Tabularium di Roma: rilievo originale dell'episodio di Mezio Curzio al Lacus Curtius. Immagine di Lalupa - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=37054225. |

La funzione tattica della cavalleria legionaria di epoca regia e di inizio Repubblica, si basava sulla mobilità e aveva compiti di avanguardia ed esplorazione, di scorta, nonché per azioni di disturbo o di inseguimento al termine della battaglia o infine per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia e prestare soccorso a reparti di fanteria in difficoltà. I cavalieri usavano briglie e morsi, ma le staffe e la sella erano sconosciuti: non è quindi ipotizzabile una cavalleria "da urto". Quei cavalieri che, nelle stele funerarie appaiono armati di lancia e spada, protetti da un elmo, magari con scudo e piastra pettorale, erano molto probabilmente una sorta di fanteria oplitica mobile.

Tito Livio racconta che ancora nel 499 a.C., il dittatore Aulo Postumio Albo Regillense, ordinò ai cavalieri di scendere dai cavalli ed aiutare la fanteria contro quella dei Latini in prima linea: «Essi obbedirono all'ordine; balzati da cavallo volarono nelle prime file e andarono a porre i loro piccoli scudi davanti ai portatori di insegne. Questo ridiede morale ai fanti, perché vedevano i giovani della nobiltà combattere come loro e condividere i pericoli. I Latini dovettero retrocedere e il loro schieramento dovette ripiegare.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, II, 20). Si trattava delle fasi conclusive della battaglia del lago Regillo. I cavalieri romani risalirono, infine, sui loro destrieri e si diedero ad inseguire i nemici in fuga. La fanteria li seguì e venne conquistato il campo latino.

Marco Furio Camillo (in latino Marcus Furius Camillus; 446 a.C. circa - 365 a.C.) è stato un politico e militare romano oltre che statista, di famiglia patrizia. Censore nel 403 a.C., ha celebrato il trionfo quattro volte, cinque volte è stato dittatore ed è infine stato onorato con il titolo di Pater Patriae, Secondo fondatore di Roma.

|

| Formazione a testuggine nella colonna traiana. Foto di Cristian Chirita - Opera propria CC BY- SA 3.0, https://commons.wikimedia .org/w/index.php?curid=819860 |

Le Centurie erano quindi le unità, originariamente di 100 uomini, in cui fu suddivisa la cittadinanza romana a scopo sia militare che politico, sulla base del censo. In ambito politico, l’ordinamento in centurie vigeva nell’assemblea popolare dei comizi centuriati mentre nell'ambito militare, la centuria era l’unità di base della legione. La centuria intesa come unità fondamentale della legione romana, raggruppava un numero variabile tra i sessanta e i cento uomini, ma in alcuni casi arrivava fino a 160 e in alcune fonti si racconta addirittura di centurie formate da 300 elementi. Il centurione comandava una centuria legionaria.

Il censo (lat. census), istituito da re Servio Tullio, era l'elenco dei cittadini e dei loro beni nella Roma antica. Il compito di stilare l'elenco era affidato ai censori. Col passare del tempo il termine venne inteso solamente come elenco dei beni posseduti. Secondo la tradizione, fu Servio Tullio a compiere una prima riforma timocratica dei cittadini romani, che li suddivise per patrimonio, dignità, età, mestiere, funzione, inserendo tali dati in pubblici registri. Tale riforma era fondamentale ai fini di stabilire quali cittadini dovessero prestare il servizio militare (obbligatoriamente e perciò chiamati adsidui).

Nell'esercito i più ricchi erano gli "equites", i cavalieri, appannaggio dell'aristocrazia, che potevano possedere e mantenere un cavallo e disporre inoltre di protezioni oltre alle armi offensive (elmi e corazze), anche se la cavalleria romana, oltre alla funzione di guardia del corpo dei comandanti, si basava sulla mobilità e aveva quindi solo compiti di avanguardia ed esplorazione, di ricognizione, scorta ed eventuale inseguimento al termine della battaglia; all'epoca fra l'altro non si usavano selle e staffe.

Da epoca remota, probabilmente dal tempo dell'introduzione dell'ordinamento timocratico, la cavalleria romana è permanente, nel senso che lo stato assicura il reclutamento della cavalleria corrispondendo a un numero fisso di cittadini (nell'epoca storica 1.800) un'indennità per l'acquisto di uno o due cavalli (aes equestre) e per il foraggio (aes hordiarium); si riconoscono cioè le speciali esigenze di addestramento e di allenamento che richiede il servizio a cavallo. La scelta dei cavalieri era fatta dai magistrati supremi, re e consoli nel tempo più antico, dai censori dopo l'istituzione di questa carica; e alle stesse persone spettava la rassegna periodica della cavalleria per accertarsi delle attitudini militari dei cavalieri e della tenuta delle cavalcature e delle armi. Lo stato si riservò tuttavia il diritto, almeno da una certa epoca, d'imporre il servizio a cavallo anche a coloro che, pur non godendo dell'assegno equestre, possedessero però un determinato patrimonio, che gli mettesse di provvedere con mezzi propri al reperimento di cavalli da guerra. Così si fissò per tempo il cosiddetto "censo equestre" e a questi cavalieri si ricorreva quando non fossero stati sufficienti gli equites equo publico.

I cittadini romani adsidui dovevano disporre di un reddito/capitale di valore superiore o pari a 11.000 assi e nel I sec. d.C. un asse valeva all'incirca 0,50 €. Dovevano potersi armare a proprie spese ed erano raggruppati in centurie distinte in cinque classi, sulla base del censo.

|

| Asse dell'antica Roma repubblicana, caratterizzato dalla testa di Giano al diritto e da una prua di una galea al rovescio, da https://it.wikipedia.org/wiki /Asse_(moneta)#/media/File:Eckhel_i_3.jpg. |

Con il passaggio alla monetazione al martello, l'asse diventerà una moneta fiduciaria, il cui valore cioè non era più quello del metallo che la costituiva. Durante la Repubblica di norma l'asse era caratterizzato dalla testa di Giano al diritto e da una prua di una galea al rovescio. Un sesterzio equivaleva a quattro assi e nel I secolo d.C. con un asse si potevano acquistare 542 grammi di grano, due chili di lupini, un quarto di vino comune, mezzo chilo di pane, o entrare alle terme; quindi un asse poteva valere all'incirca 0,5 € e un sesterzio circa 2 €.

Lo schema del numero di centurie nell'esercito, espresso dalla ripartizione in classi a seconda del censo dei cittadini, dato da Livio in I, 43 (Tito Livio, Patavium, l'attuale Padova, 59 a.C. - Patavium, 17 d.C., è stato l'autore della “Ab Urbe condita”, una storia di Roma dalla sua fondazione fino al 9 a.C.) e da Dionisio in IV, 16 segg. (Dionigi di Alicarnasso o anche Dionisio di Alicarnasso, Alicarnasso, 60 a.C. circa - 7 a.C., la sua opera principale è stata Antichità romane) è il seguente:

|

| Denario emesso da Gaio Cassio Longino nel 63 a.C.; un elettore ad un plebiscito che deposita la tabella col voto, contrassegnata da una V che sta per 'Vti rogas', equivalente ad un 'sì'. Da https: //commons.wikimedia.org/ wiki/File:Roman_Election.jpg |

|

| Ricostruzione di Brenno dal Museo della Marina Francese, da https://it .wikipedia.org/w iki/Battaglia_del_ fiume_Allia#/me dia/File:Brennus _mg_9724.jpg |

Lo scontro fra i due eserciti avvenne sul fiume Allia, «ad appena undici miglia dalla città, là dove il fiume Allia, scendendo dai monti Crustumini in una gola profonda, si getta nel Tevere poco sotto la Via Salaria»; il fiume Allia corrisponde probabilmente all'attuale "Fosso Maestro", un piccolo affluente di sinistra del Tevere. Mentre l'esercito celtico con ogni probabilità era ben addestrato ed equipaggiato, sebbene desse l'impressione di avanzare come un branco di predoni non organizzato, quello romano era poco più che raccogliticcio e composto da due legioni più gli alleati latini. La condotta dei Romani, così come descritta dai primi analisti e da Tito Livio, appare presuntuosa e temeraria. I tribuni militari schierarono l'esercito «senza aver scelto in anticipo uno spazio per il campo, senza aver costruito una trincea che potesse fungere da riparo in caso di ritirata, dimentichi, per non dire degli uomini, anche degli dèi, non essendosi minimamente preoccupati di trarre i dovuti auspici e di offrire sacrifici augurali». Dopo le prime manovre (le riserve romane avevano conquistato un'altura e i Galli si erano diretti contro di loro), il grosso dell'esercito romano si diede a una fuga precipitosa prima ancora che cominciasse il combattimento.

|

| Schema della battaglia dell'Allia, da https:// best5.it/post/le-5- sconfitte-peggiori- dellimpero-romano/ |

In seguito alla disfatta dell'Allia e al sacco di Roma del 390-388 a.C. che ne seguì, venne distrutto l'archivio di stato e molte fonti storiche andarono dunque perdute.

Al di là del nuovo intervento di Furio Camillo descritto da Eutropio: «Ma Camillo, che viveva da esiliato in una città vicina, portò il suo aiuto e sconfisse duramente i Galli. Ma non solo: Camillo inseguendoli ne fece tale strage che recuperò sia l'oro ch'era stato loro consegnato, sia tutte le insegne militari da essi conquistate. Così riportando il trionfo per la terza volta entrò in Roma e venne chiamato "secondo Romolo" come fosse egli stesso fondatore della patria.», pare che da lì i romani adottarono le necessarie misure per ottenere un esercito più mobile e compatto. Infatti in seguito, i Galli verranno vinti in molte battaglie successive: Battaglia del Sentino, Battaglia di Talamone, Battaglia del lago Vadimone, ecc.

|

| Simbolo di manipolo, di MatthiasKabel - Opera propria QUI. |

|

| Schieramento della legione manipolare secondo Tito Livio, di Cristiano64 - Opera propria, CC BY -SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=28075258. |

|

| Ordine manipolare secondo Livio. Da Cristiano64-Opera propria, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index .php?curid=45852193 e https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid= 45852195 |

«Quando l'esercito aveva assunto questo schieramento, gli Hastati iniziavano primi fra tutti il combattimento. Se gli Hastati non erano in grado di battere il nemico, retrocedevano a passo lento e i Principes li accoglievano negli intervalli tra loro. [...] i Triarii si mettevano sotto i vessilli, con la gamba sinistra distesa e gli scudi appoggiati sulla spalla e le aste conficcate in terra, con la punta rivolta verso l'alto, quasi fossero una palizzata... Qualora anche i Principes avessero combattuto con scarso successo, si ritiravano dalla prima linea fino ai Triarii. Da qui l'espressione latina "Res ad Triarios rediit" ("essere ridotti ai Triarii"), quando si è in difficoltà.» (Livio, Ab Urbe condita libri, VIII, 8, 9-12.)

|

| Scutum romano, di Redtony - Opera propria, CC BY -SA 3.0, https://com mons.wikimedia.org/ w/index.php?curid= 2704034 |

|

| Tre pila romani, immagine: Bratislav - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia .org/w/index.php?cu rid=24717003. |

Le prime versioni di pilum erano costituite da un bastone relativamente corto e da una punta più piccola di quella delle lance e probabilmente era chiamato iacula, ossia "oggetto da lancio", e adoperato per lo più dalle truppe da interdizione, i Velites. Le sue successive evoluzioni del II e I secolo a.C. lo portano ad essere un'arma più pesante e lunga in dotazione ai primi due ordini di soldati: i Principes e gli Hastati. In questo periodo il pilum gode della sua fortuna e vive la sua massima evoluzione con l'invenzione dell'accoppiata codolo piatto - anello antirottura (come nell'esempio di Oberaden), al fine di impedire che possa smorzare parte dell'energia nel piegamento o nella rottura. L'uso tattico del pilum aveva un'importante conseguenza: il lancio congiunto dalle prime file poteva fermare l'assalto del nemico con un urto letale creando grande scompiglio.

I tribuni militum consulari potestate (tribuni militari con potestà consolare) o più brevemente tribuni consolari, erano eletti con potere consolare durante il cosiddetto "conflitto degli ordini" che si era scatenato nella Repubblica Romana dall'anno 444 a.C. e si era poi riacceso dall'anno 398 a.C. al 394 a.C. e, dopo un breve interludio, dall'anno 391 a.C. fino al 367 a.C.

Normalmente si arruolava una legione all'anno, ma nel 366 a.C. successe per la prima volta che due legioni fossero arruolate in uno stesso anno.

|

| Carta con i territori teatro della seconda guerra sannitica. |

Intorno al 310 a.C. le legioni erano comunque 4, e raggiunsero, durante le guerre annibaliche, il numero di 28. Le operazioni di mobilitazione, congedo e ripartizione delle legioni, erano ogni anno stabilite dal senato. Ancora all’epoca di Polibio (206 - 118 a.C.) era ritenuto normale il numero di 4.200 fanti per

Il contubernium era la più piccola unità militare dell'esercito romano e in epoca classica indicava anche un rapporto permanente tra servi o tra dominus e serva. Il contubernium era composto da otto uomini possibilmente facenti capo ad un decano e in alcuni casi uno o più servi erano a disposizione dei legionari che ne facevano parte, secondo le disponibilità economiche degli stessi soldati. Dieci contubernia formavano una centuria. I soldati di uno stesso contubernium condividevano la stessa tenda (per questo erano definiti contubernales) ed erano ricompensati o puniti insieme. Tale termine ha passato tutta la storia romana divenendo un termine adoperato addirittura dai soldati dell'esercito inglese del 1800 per indicare i compagni di tenda, esattamente come accadeva nelle legioni dell'antica Roma.

La decimazione era uno strumento estremo di disciplina militare inflitto ad interi reparti negli eserciti dell'antica Roma, per punire ammutinamenti o atti di codardia, uccidendo un soldato ogni dieci. La parola deriva dal latino decimatio che significava "eliminare uno ogni dieci". In questa accezione la decimazione è stata utilizzata ancora durante la prima guerra mondiale nel Regio Esercito del Regno d'Italia, e in Libia da parte del regime fascista italiano.

Il reparto che si voleva punire per decimazione, era diviso in gruppi di 10 legionari; ciascun gruppo sceglieva a sorte uno di loro che veniva ucciso dai suoi commilitoni per lapidazione o a bastonate. Ai soldati rimanenti era poi dato da mangiare un rancio a base di orzo invece che di frumento e quindi mandati a dormire all'addiaccio fuori dell'accampamento, senza la protezione del vallum. Il rischio e la paura di essere sorteggiati gravava indistintamente, dunque, su tutti. Polibio aggiunge che, nel caso fossero stati numerosi a commettere gli stessi reati sopra elencati, o che interi manipoli, pressati dal nemico, avessero abbandonato il proprio posto, i Romani preferivano evitare di infliggere a tutti quanti la pena della bastonatura (fustuarium) o della morte. La soluzione che essi avevano trovato era quella della decimazione. In questo caso, il tribuno, una volta riunita la legione, faceva condurre al centro dello spiazzo i responsabili dell'abbandono del posto, li rimproverava aspramente e poi alla fine sorteggiava tra tutti i colpevoli, ora cinque, ora otto, ora venti, in modo che il totale corrispondesse sempre alla decima parte del numero complessivo degli imputati.

Quali fossero le estensioni territoriali minime per ciascuna classe, non sappiamo, ma l'affollamento della prima classe sembra dimostrare che vi partecipassero tutti i proprietari che conservassero intera l'unità fondiaria (7 iugeri? Lo iugum nell'antica Roma era l'unità di misura di superficie equivalente a 0,252 ha e indicava il terreno arabile in una giornata da una coppia di buoi attaccati allo stesso giogo), e che alle classi inferiori fossero iscritti quelli che per ragioni ereditarie o di altro ordine possedessero di quella unità rispettivamente i tre quarti, la metà, un quarto, o una frazione minore.

La prima moneta standardizzata da parte dello stato Romano e stata l'aes grave (asse in italiano), introdotta con l'avvio dei commerci su mare intorno al 335 a.C.

|

| Asse grave romano in bronzo del 240- 225 a.C. di 259,53 g, di Classical Numismatic Group, Inc. http://www .cngcoins.com, CC BY-SA 3.0 https ://commons.wikimedia.org/w/index .php?curid=37054217 |

Il peso dell'asse (aes grave) era pari ad una libbra romana (327,46 g) e avendo un peso costante può essere considerata come una prima unità di misura della monetazione, infatti il valore nominale, ossia quello "stampato, o meglio impresso sulla moneta" era uguale al valore intrinseco. Queste monete erano diverse per fattezza ma avevano lo stesso peso e quindi lo stesso valore standard. Multipli dell'asse furono il dupondio (2 assi), il tripondio (3 assi) ed il decusse (10 assi). Frazioni dell'asse furono il semisse (mezzo asse), il triente (un terzo d'asse), il quadrante (un quarto d'asse), il sestante (un sesto d'asse) e l'oncia (un dodicesimo d'asse).

Con il passaggio alla monetazione "al martello", l'asse diventerà una moneta fiduciaria, il cui valore non sarà più legato al contenuto in metallo. Il peso dell'asse conobbe una progressiva diminuzione, acquisendo via via il peso delle sue frazioni: mezza libbra romana nel 286 a.C., un sesto di libbra nel 268 a.C., 1 oncia (cioè un dodicesimo di libbra) nel 217 a.C. e mezza oncia nell'89 a.C. L'uso del bronzo in periodo repubblicano terminò nel 79 a.C., per riprendere solo durante il principato.

Nel I secolo d.C. con un asse si potevano acquistare 542 grammi di grano, due chili di lupini, un quarto di vino comune, mezzo chilo di pane, o entrare alle terme; quindi un asse poteva valere all'incirca 0,5 € e un sesterzio circa 2 €.

Lo schema del numero di centurie nell'esercito, espresso dalla ripartizione in classi a seconda del censo dei cittadini, dato da Livio in I, 43 (Tito Livio, Patavium, l'attuale Padova, 59 a.C. - Patavium, 17 d.C., è stato l'autore della “Ab Urbe condita”, una storia di Roma dalla sua fondazione fino al 9 a.C.) e da Dionisio in IV, 16 segg. (Dionigi di Alicarnasso o anche Dionisio di Alicarnasso, Alicarnasso, 60 a.C. circa - 7 a.C., la sua opera principale è stata Antichità romane) è il seguente:

Probabilmente la consapevolezza dei Romani di determinare il proprio destino (homus faber), concetto che li faceva sentire liberi da condizionamenti di entità immateriali e li rendeva consapevoli della propria autodeterminazione nella vita, gli permise la realizzazione di progetti grandiosi, in vari ambiti, compreso quello di modificare l'ambiente a misura delle proprie esigenze.

La prima strada consolare a essere costruita fu la Via Appia. La costruzione delle strade inizialmente era stata dettata dalla necessità di spostare rapidamente le truppe in qualsiasi regione conquistata, ed infatti le prime strade furono costruite proprio dai legionari. Anche se in principio avevano una funzione militare permisero un notevolissimo sviluppo al commercio dell'Urbe favorendo lo spostamento di merci e mercanti, oltre che della gente comune e dei messaggeri. In poco tempo le prime vie Consolari come: l'Appia, l'Aemilia, la Salaria, la Postumia ed altre, vennero prolungate, fino a formare un complesso sistema che permetteva di raggiungere qualsiasi punto dell'Impero in poco tempo; si calcola che furono costruite più di 29 strade che percorrevano oltre 120.000 Km (due volte il giro della Terra!). Le strade romane avevano il compito fondamentale di mettere in comunicazione Roma con il resto dello Stato nel modo più rapido effettuabile. Per questo venivano tracciate il più rettilinee possibile per evitare allungamenti, anche a costo di lasciare isolati i centri più piccoli, i quali venivano comunque collegati con vie secondarie. La necessità di superare ostacoli naturali come specchi d'acqua o colline per dare continuità al tracciato venne compiuta con la costruzioni di mirabili ponti, viadotti e gallerie in parte tuttora praticabili. Ricordiamo per tutti, il ponte più lungo dell'antichità costruito sul Danubio per volere di Traiano, con una lunghezza di oltre 2,5 km.

|

| La via sacra dell'antica Roma. |

|

| Le strade che gli antichi Romani hanno edificato in Italia. |

Nel II secolo d.C. l'Imperatore Marco Ulpio Traiano crea una un percorso alternativo tra Benevento e Brindisi passando attraverso gli Appennini, dando origine alla Via Appia Traiana, la quale permetteva di risparmiare oltre un giorno di marcia. Questa opera è ricordata sopratutto per il fatto che durante i lavori di costruzione, per riuscire a oltrepassare uno scaglione di roccia molto alto, i Romani lo fecero letteralmente tagliare e tutt'ora è possibile vedere ciò che ne resta.

VII. Via Latina: collegava l'Urbe direttamente con Capua passando per Anagnia, Frusino, Casinum.

IX. Via Salaria: prende il nome dalla materia prima (il sale) che per secoli fu trasportata lungo il suo tracciato. Essa partiva da Roma e giungeva fino Castrum Truentinum (Porto d’Ascoli), passando per Reate e Asculum.

X. Via Postumia: passando per la Pianura Padana univa Genua con Aquileia, attraversando Cremona, Verona, Vicetia.

XII. Via Cassia: congiungeva l'Urbe al Nord Italia, passando attraverso Arretium, Florentia, Pistoia, Luca.

|

| Manto stradale sezionato che mostra i vari strati di cui erano costituite le strade romane. |

|

| Roma nella tavola Peutingeriana, copia medievale di una antica carta Romana. |

|

| Le strade che i Romani hanno edificato in Europa. |

|

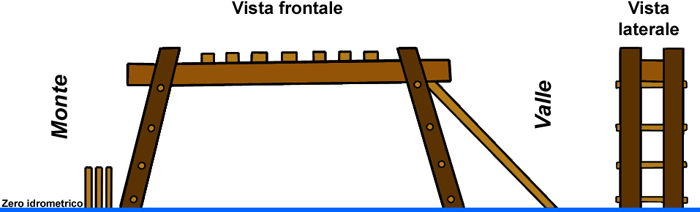

| La struttura degli acquedotti romani sopraelevati. |

|

| Francia, ponte di acquedotto romano sul fiume Gard, che riforniva di acqua la città di Nemasus, l'odierna Nimes. |

Alcune derivazioni dall'acquedotto giungevano presso il Campidoglio e Trastevere.

|

| Percorsi di Pirro nella penisola italica, da QUI. |

| Cartina della penisola italica nel 272 a.C. con l'estensione dei territori della Repubblica di Roma in rosso, i limiti a nord dei fiumi Magra e Rubicone. In blu i territori controllati da Cartagine. |

Nella prima fase della repubblica romana l'esercito aveva continuato ad evolversi e, sebbene tra i romani vi fosse la tendenza ad attribuire tali cambiamenti a grandi riformatori, è più probabile che i cambiamenti fossero il prodotto di una lenta evoluzione piuttosto che di singole e deliberate politiche di riforma.

Secondo il militare e storico greco Polibio (206 - 118 a.C.), l'adozione della formazione manipolare nella legione romana era stata probabilmente copiata da quella adottata dai Sanniti, quando avevano sconfitto i romani, nei loro territori a sud di Roma, durante la Seconda guerra sannitica. Non a caso Polibio scriveva dei Romani: «I Romani, quando vennero a conoscenza di [determinate] armi [e tattiche], subito le imitarono, perché più di qualsiasi altro popolo sono capaci di cambiare abitudini e di puntare al meglio.» (Polibio, VI, 25.11.)

I cittadini romani erano obbligati a prestare servizio militare, entro il quarantaseiesimo anno di età, per almeno 10 anni per i cavalieri e 16 anni per i fanti (o anche 20 in caso di pericolo straordinario).

Il cursus honorum prevedeva che nessuno potesse intraprendere la carriera politica senza aver prestato almeno 10 anni di servizio militare.

Erano esclusi dal servizio militare legionario coloro che avevano un censo inferiore alle 400 dracme (paragonabili a 4.000 assi secondo il Gabba, quindi molto meno del censo minimo del valore di 11.000 assi della prima età repubblicana) anche se venivano poi impiegati nel servizio navale.

Nell'esercito Romano i contingenti di cavalleria più numerosi erano formati dalle unità alleate dei socii italici (ovvero le Alae, poiché erano poste alle "ali" dello schieramento della legione), costituite dallo stesso numero di fanti della legione ma superiori di tre volte nei cavalieri (900 per unità).

Le unità alleate di socii (ovvero le Alae, poiché erano poste alle "ali" dello schieramento) erano costituite, invece di un numero pari di fanti, ma superiori di tre volte nei cavalieri (900 per unità). Sappiamo inoltre, sempre da Polibio, che se ai cavalieri romani erano date razioni mensili per sette medimni di orzo e due di grano (che il questore detraeva poi dallo stipendium), agli alleati (socii) invece erano dati gratuitamente un medimno e un terzo di frumento e cinque di orzo al mese, considerando che 1 medimno equivaleva a 52 kg.

Fondamentale novità del periodo relativo alla legione manipolare, dovendosi condurre campagne militari sempre più lontane dalla città di Roma, vide il proprio gruppo di genieri costretti a trovare nuove soluzioni difensive adatte al pernottamento in territori spesso ostili. Ciò indusse i Romani a creare, sembra a partire dalle guerre pirriche, un primo esempio di accampamento militare da marcia fortificato, per proteggere le armate romane al suo interno.

Nell'epoca classica, la cavalleria romana è attribuita alle legioni (ciò non escludeva però che sul campo di battaglia essa venisse riunita in una o due masse sulle ali) e secondo la proporzione tradizionale di 1 a 10, cioè 300 cavalieri per i 3000 fanti in linea della legione. L'armamento dei cavalieri, pesante nell'epoca regia, s'era venuto prima alleggerendo, e Polibio (VI, 25, 3 seg.; passo molto discusso) dice che la cavalleria romana più antica (III sec.?) non portava corazza ma un cinturone, due aste leggiere e senza σαυρωτήρ (punta al calcio della lancia) che servivano poco e si spezzavano facilmente, scudo leggero ovale e concavo di pelle di bue che si guastava con la pioggia e non assicurava una sufficiente protezione. Perciò la cavalleria romana all'età di Polibio aveva da tempo adottato un armamento regolamentare di tipo greco, che consisteva nell'elmo (cassis), di solito di tipo italico, corazza corta con gonnellino, di cuoio solo o con sopra una cotta di maglia metallica o a squame (lorica) o di maglia e squame combinate in varia forma, e scudo leggiero ovale di legno, cuoio e metallo (scutum equestre); armi offensive: una sola lancia con sauroter (dal greco antico "uccisore di lucertole", il tallone in metallo dell'asta) come l'hasta o la tragula e la spada che fu poi la iberica, portata a sinistra. I cavalieri ricevevano triplo soldo del fante, cioè un denaro al giorno, e tripla razione, ed erano dispensati dai lavori dell'accampamento, nel quale avevano invece per turno l'ispezione ai posti di guardia. Ma la cavalleria cittadina romana cominciò molto per tempo (già dalla fine del sec. III) a decadere come arma combattente. Molti degli equites prestavano servizio come magistrati o come ufficiali superiori e gli altri provavano una crescente riluttanza a servire nella truppa degli squadroni; gli equites si trasformarono così in una classe che, quando prestava servizio, esigeva di prestarlo come ufficiale. Il governo romano non tentò rimedî a questa trasformazione della cavalleria cittadina, che aveva cause profonde d'ordine politico e sociale, e provvide alla cavalleria degli eserciti ricorrendo sempre più largamente agli alleati e agli ausiliarî stranieri. Al tempo di Polibio, mentre il contingente di fanteria degli alleati era all'incirca pari o di poco superiore alla fanteria della legioni romane, quello della cavalleria era il triplo (Polib., VI, 26, 7); cioè per un esercito di due legioni sei alae di 300 cavalli comandate da ufficiali romani.

|

Annibale Barca (Barca in cartaginese significava Folgore). |

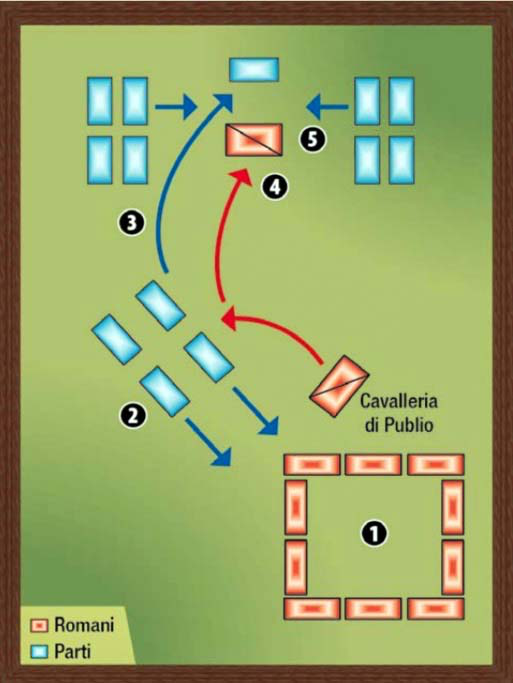

La battaglia di Canne del 2 agosto del 216 a.C., è stata una delle principali battaglie della seconda guerra punica ed ebbe luogo in prossimità della città di Canne, nell'antica Apulia (Puglia odierna). L'esercito di Cartagine, comandato con estrema abilità da Annibale, accerchiò e distrusse quasi completamente un esercito numericamente superiore della Repubblica romana, guidato dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. È stata, in termini di caduti in combattimento, una delle più pesanti sconfitte subite da Roma, seconda solo alla battaglia di Arausio del 105 a.C., ed è considerata come una delle più grandi manovre tattiche della storia militare.

Ci sono tre resoconti principali della battaglia, nessuno di loro contemporaneo ad essa. Il più vicino è quello di Polibio, scritto 50 anni dopo la battaglia. Tito Livio ha scritto il proprio al tempo di Augusto, e Appiano di Alessandria ancora più tardi. Il resoconto di Appiano descrive eventi che non hanno alcuna relazione con quelli di Tito Livio e di Polibio. Polibio ritrae la battaglia come il nadir finale di fortuna romana, fungendo da espediente letterario in modo tale che la successiva ripresa romana fosse più drammatica. Ad esempio, alcuni sostengono che i suoi dati sulle vittime siano esagerati, "più simbolici che reali". Gli studiosi tendono a sottovalutare il resoconto di Appiano. Il giudizio di Philip Sabin "una farragine senza valore", è tipico.

Polibio narra che Annibale, ancor prima dell'arrivo dei nuovi consoli, mosse con le sue truppe da Geronio e, giudicando vantaggioso costringere i nemici a combattere a ogni costo, si impadronì della rocca della città di nome Canne, in una posizione strategica rispetto a tutto il territorio circostante. In questa i Romani avevano raccolto il grano e gli altri vettovagliamenti dal territorio di Canusio, e da qui li portavano nell'accampamento romano presso Geronio a mano a mano che se ne presentava il bisogno. Secondo i vari scrittori di epoca imperiale (secoli I-II d.C.), la rocca di Canne era situata nella Regio II Apulia et Calabria, presso il fiume Aufidus (l'odierno Ofanto); Annibale così si mise tra i Romani e le loro fonti principali di approvvigionamento. Come fa notare Polibio, la cattura di Canne «ha causato grande scompiglio nell'esercito romano, perché non è stata solo la perdita del posto e delle scorte in essa che li angosciava, ma il fatto che essa dominava il distretto circostante».I nuovi consoli, dopo aver deciso di affrontare Annibale, marciarono verso sud alla ricerca del generale cartaginese.

Riorganizzatisi dopo le precedenti sconfitte nelle battaglie della Trebbia (218 a.C.) e del lago Trasimeno (217 a.C.), i Romani avrebbero deciso di affrontare Annibale a Canne, con 8 legioni, circa 86.000 tra soldati romani e truppe alleate. Tuttavia, alcuni autori hanno suggerito che la distruzione di un esercito di 90.000 uomini sarebbe stata impossibile e sostengono che Roma abbia messo in campo probabilmente 48.000 fanti e 6.000 cavalieri contro i 35.000 fanti e i 10.000 cavalieri di Annibale. Anche se non esiste alcun numero definitivo delle truppe romane, tutte le fonti concordano sul fatto che l'esercito cartaginese affrontò un esercito avversario avente una grande superiorità numerica. Le legioni romane avevano due terzi degli effettivi costituiti da reclute, i cosiddetti tirones, ma c'erano almeno due legioni formate da legionari esperti e preparati, provenienti dall'esercito del console del 218 a.C., Publio Cornelio Scipione.

«Il Senato decise di mettere in campo otto legioni, il che non era mai stato fatto prima a Roma, ogni legione composta da 5.000 uomini, oltre agli alleati. [...] I Romani combattono la maggior parte delle loro guerre con due legioni al comando di un console, con i loro contingenti di alleati, e raramente utilizzano tutte e quattro le legioni in una sola volta e per un solo compito. Ma in questa occasione, tanto grande era l'allarme e il terrore di ciò che sarebbe potuto accadere, che decisero di mettere in campo non solo quattro, ma otto legioni.» (Polibio, Storie III, 107.9-11[16])

«Affermano alcuni che per reintegrare le perdite si arruolarono diecimila nuovi soldati; altri parlano di quattro legioni nuove, per affrontare la guerra con otto legioni; e si dice pure che le legioni furono accresciute di forze, tanto di fanti quanto di cavalieri, aggiungendo a ciascuna circa mille fanti e cento cavalieri, così che risultassero di cinquemila fanti e di trecento cavalieri, e che gli alleati diedero un numero doppio di cavalieri ed egual numero di fanti.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino) XXII, 36)

L'esercito cartaginese era composto da circa 10.000 cavalieri, 40.000 soldati della fanteria pesante e 6.000 della fanteria leggera sul campo di battaglia, esclusi i distaccamenti. L'esercito cartaginese era una combinazione di guerrieri reclutati in differenti aree geografiche. C'erano 22.000 fanti iberici e celti fiancheggiati da due corpi di fanteria pesante africana in riserva tattica, costituiti complessivamente da 10.000 libici. Anche la cavalleria proveniva da regioni diverse. Annibale disponeva di una cavalleria composta da 4.000 numidi, 2.000 iberici, 4.000 galli e 450 libici-fenici. Infine, Annibale aveva circa 8.000 guerrieri della fanteria leggera fra frombolieri delle Isole Baleari e lancieri di nazionalità mista. Ognuno di questi gruppi diversi di guerrieri apportava le sue specifiche qualità militari allo schieramento cartaginese. Il fattore unificante nell'esercito cartaginese era il forte legame di lealtà e fiducia che ciascun gruppo aveva con Annibale. Anche se normalmente i Cartaginesi schieravano elefanti nelle battaglie per terrorizzare i cavalli nemici e scompaginare la fanteria, nella battaglia di Canne non era presente alcun elefante, in quanto nessuno di quelli che erano partiti dall'Iberia e che riuscirono a valicare le Alpi era sopravvissuto.

Se l'esercito romano non fosse stato così numeroso, ciascuno dei due consoli avrebbe comandato la propria parte dell'esercito, ma dal momento che i due eserciti erano stati concentrati insieme, la legge romana prevedeva di alternare il comando su base giornaliera. È possibile che Annibale avesse capito che al comando dell'esercito romano si alternavano i due consoli e avesse pianificato la sua strategia di conseguenza. Nel racconto tradizionale Varrone deteneva il comando il giorno della battaglia ed egli avrebbe deciso di affrontare il combattimento in campo aperto, nonostante il parere contrario di Emilio Paolo: gran parte della colpa per la sconfitta è stata attribuita dagli storici antichi all'avventatezza del console popolare. Tuttavia esistono controversie riguardanti chi fosse realmente al comando il giorno della battaglia, poiché secondo alcuni studiosi potrebbe essere stato Emilio Paolo il capo dell'esercito quel giorno.

La cronologia degli avvenimenti secondo il racconto di Polibio, è semplice e chiara: il primo giorno (27 luglio) i Romani partirono da Geronio verso la località dove si trovavano i Cartaginesi. Sotto il comando di Emilio Paolo, giunti il secondo giorno (28 luglio) in vista dei nemici, si accamparono alla distanza di circa cinquanta stadi (circa 9,25 km) dalle loro posizioni. Nella giornata successiva (29 luglio) tolsero il campo per ordine di Varrone e avanzarono verso i Cartaginesi, ma vennero attaccati da Annibale mentre erano in marcia. Varrone respinse con successo l'attacco cartaginese e al sopraggiungere della notte gli avversari si separarono. Questa vittoria, in realtà una semplice scaramuccia senza alcun valore strategico, rafforzò fortemente la fiducia dell'esercito romano e avrebbe anche rinsaldato la sicurezza e l'aggressività di Varrone.

Il giorno successivo (30 luglio), per ordine di Emilio Paolo, i Romani costruirono due accampamenti presso il fiume Aufido: il maggiore, occupato da due terzi delle forze, su una riva del fiume a ovest, e il minore, con un terzo delle forze, sull'altra riva a levante del guado. Lo scopo di questo secondo accampamento sarebbe stato quello di proteggere le azioni di foraggiamento dall'accampamento principale e di intralciare quelle del nemico.

Secondo Polibio, i due eserciti rimasero nelle rispettive posizioni per due giorni. Durante il secondo giorno (1º agosto), Annibale, consapevole che Emilio Paolo era in quel momento al comando dell'esercito romano, lasciò il suo accampamento e schierò l'esercito per la battaglia. Emilio Paolo, tuttavia, non volle entrare in combattimento. Dopo che il nemico ebbe rifiutato di entrare in battaglia, Annibale, riconoscendo l'importanza dell'acqua dell'Aufidus per le truppe romane, mandò i suoi cavalieri numidi verso l'accampamento romano più piccolo per infastidire il nemico e per danneggiare l'approvvigionamento d'acqua. A questa circostanza forse si collega lo stratagemma, non riportato da Polibio, che Annibale avrebbe intorbidito l'acqua per rovinare la salute dei Romani o, addirittura, vi avrebbe fatto gettare dentro dei cadaveri. Secondo Polibio, la cavalleria di Annibale cavalcò audacemente fino ai limiti dell'accampamento minore romano, causando confusione e la completa interruzione dell'approvvigionamento di acqua. L'unico motivo che trattenne i Romani dall'attraversare immediatamente il fiume e disporsi a battaglia sarebbe stato il fatto che quel giorno il comando supremo era in mano ad Emilio Paolo. Così, il giorno successivo, Varrone, senza aver consultato il collega, fece esporre il segnale di battaglia e fece attraversare il fiume alle truppe schierate, mentre Emilio Paolo lo seguiva, poiché non poteva non assecondare questa decisione.

Annibale, nonostante la netta superiorità numerica del nemico, era assolutamente desideroso di combattere e, a dispetto dei timori e dei dubbi manifestati da alcuni suoi subordinati, mostrò fiducia e imperturbabilità davanti all'imponente schieramento romano che si stava accuratamente posizionando di fronte alle sue truppe a est del fiume, dove era l'accampamento minore romano, la mattina del 2 agosto. Infatti, secondo quanto riferisce Plutarco, a un ufficiale cartaginese di nome Gisgo che, stupefatto, aveva evidenziato quanto fosse sterminato l'esercito romano, Annibale avrebbe risposto ironicamente: «Un'altra cosa che ti è sfuggita, Gisgo, è ancora più sorprendente: che anche se ci sono così tanti Romani, non ce n'è nemmeno uno tra loro che si chiami Gisgo».

I consoli Terenzio Varrone ed Emilio Paolo scelsero coscientemente di affrontare la battaglia a est del fiume Aufidus, schierando il loro enorme esercito a nord delle forze avversarie, con fronte a mezzogiorno e il fianco destro a contatto con il corso del fiume, e ritennero di poter minimizzare la superiorità della cavalleria nemica e l'abilità tattica di Annibale proprio grazie alla configurazione del terreno. Varrone e Paolo credevano che i legionari, numericamente superiori, avrebbero duramente pressato i Cartaginesi, fino a spingerli nel fiume dove, senza spazio di manovra, sarebbero morti nel panico. Tenendo presente che le due vittorie precedenti di Annibale erano state in gran parte decise dalla sua abilità e scaltrezza, Varrone e Paolo ricercarono un campo di battaglia scoperto e privo di insidie. Il campo di Canne sembrava corrispondere a questa esigenza, perché privo di luoghi dove nascondere truppe per compiere un agguato al nemico; inoltre, la presenza di alcune colline sul fianco sinistro dei Romani avrebbe dovuto impedire anche in questa zona le agili manovre della cavalleria numida ed evitare manovre di aggiramento in profondità.

Annibale non era preoccupato per la sua posizione vicina al fiume Aufidus; al contrario, questo fattore venne da lui utilizzato per favorire la sua strategia. A causa del fiume i Romani non avrebbero potuto effettuare una manovra a tenaglia intorno all'esercito cartaginese, in quanto uno dei fianchi dell'esercito di Annibale era schierato troppo vicino al fiume. I Romani erano intralciati sul loro fianco destro dal fiume Aufidus, e quindi il fianco sinistro era l'unica via praticabile di ripiegamento. Inoltre, le forze cartaginesi avrebbero manovrato in modo che i Romani avessero la faccia rivolta a sud. In tal modo il sole del mattino batteva l'una e l'altra parte, molto opportunamente, di fianco, e il vento a tergo dei Cartaginesi avrebbe alzato polvere contro le facce dei Romani. In ogni caso la straordinaria distribuzione dell'esercito effettuata da Annibale, basata sull'analisi del territorio e sulla sua comprensione delle capacità delle proprie truppe, si rivelò decisiva.

|

| Prima fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |

La cavalleria pesante ibero-celtica, schierata sul fianco sinistro attaccò quindi violentemente la cavalleria romana, impiegando una tattica inconsueta, ma ben preparata e non prevista dai Romani; Asdrubale ordinò una carica corpo a corpo. Polibio narra come i cavalieri ispanici e celti affrontarono la battaglia a piedi dopo essere scesi dai cavalli in quello che egli considera un metodo barbaro di combattere. I Romani, sorpresi dall'attacco, urtati e pressati dai nemici, schiacciati sia nelle prime linee sia in quelle più indietro dello schieramento, dovettero scendere dai loro cavalli, probabilmente anche per la difficoltà di controllarli e perché impossibilitati a manovrare in uno spazio troppo stretto. In tal modo uno scontro di cavalleria si trasformò in prevalenza in un combattimento tra cavalieri appiedati.

«L'ala sinistra della cavalleria gallica e ispanica si azzuffò con l'ala destra romana, non tuttavia in forma di combattimento equestre: bisognava infatti lottare frontalmente poiché non era presente attorno spazio per evoluzioni; da un lato le serravano le schiere dei fanti e dall'altro il fiume. Si urtarono dunque da entrambe le parti in linea di fronte; forzati a immobilità dalla calca i cavalli, i cavalieri si abbrancavano l'uno per gettar l'altro di sella. La battaglia era ormai divenuta prevalentemente pedestre; tuttavia si combatté più aspramente che a lungo, e i cavalieri romani, respinti, volsero in fuga.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 47)

«Dopo dunque la disposizione di tutto il suo esercito in linea retta, prese le compagnie centrali degli Ispanici e dei Celti e avanzò con loro, mantenendo il resto della linea in contatto con queste compagnie, ma a poco a poco essi si staccarono, in modo tale da produrre una formazione a forma di mezzaluna, la linea delle compagnie fiancheggianti stava crescendo in sottigliezza poiché era stata prolungata, il suo scopo era quello di impiegare gli Africani come forza di riserva e di iniziare l'azione con gli Ispanici ed i Celti» (Polibio, Storie III, 113)

Si ritiene che lo scopo di questa formazione sia stato quello di rompere lo slancio in avanti della fanteria romana, e ritardare la sua avanzata prima di altri sviluppi autorizzati da Annibale per distribuire la sua fanteria africana nel modo più efficace. Detto questo, mentre la maggior parte degli storici ritengono che l'azione di Annibale sia stata deliberata, ci sono quelli che hanno chiamato questo racconto di fantasia, e sostengono che le azioni descritte rappresentino prima la curvatura naturale che si verifica quando un ampio fronte di fanteria marcia in avanti e poi (quando il senso della mezzaluna si invertì) la ritirata del centro cartaginese causata dall'azione scioccante di incontrare il centro della linea romana dove le forze erano grandemente concentrate.

Dopo la breve fase iniziale degli scontri tra i reparti di fanteria leggera, le legioni romane, guidate dai consolari Marco Minucio Rufo e Gneo Servilio Gemino, diedero inizio al loro massiccio attacco frontale da cui i consoli si attendevano risultati decisivi; in formazione serrata, protetti dai lunghi scudi affiancati, con i gladi pronti sulla mano destra, i legionari si avvicinarono metodicamente alla mezzaluna formata dalla fanteria ibero-gallica urtando inizialmente solo la punta dello schieramento avversario. Con i manipoli schierati in file profonde e i legionari più esperti presenti nelle prime linee e nelle zone centrali delle legioni, i Romani, oltre 55.000 soldati contro circa 20.000, esercitarono un urto irresistibile contro il sottile fronte nemico.

Sull'ala destra dell'esercito Cartaginese, i Numidi si impegnarono per agganciare e trattenere la cavalleria alleata ai Romani e la battaglia in questo settore si prolungò senza risultati decisivi. Dopo aver sconfitto la cavalleria romana, i cavalieri ispanici e gallici di Asdrubale accorsero in aiuto dei Numidi e la cavalleria alleata ai Romani venne sopraffatta e si disperse abbandonando il campo di battaglia. I Numidi li inseguirono fuori dal campo.

|

| Seconda fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |

Tito Livio inserisce nella sua narrazione l'episodio di un inganno della cavalleria leggera cartaginese: «All'ala sinistra dei Romani, dove contro i Numidi stavano i cavalieri degli alleati, ardeva la battaglia [...] Circa cinquecento numidi, che oltre le solite armi e i giavellotti avevano gladii nascosti sotto le corazze, erano avanzati allontanandosi dai loro compagni fingendosi disertori, con gli scudi dietro le spalle; poi celermente erano scesi da cavallo, e, gettati ai piedi dei nemici gli scudi e i dardi, furono accolti in mezzo allo schieramento e, condotti nelle ultime file, ebbero l'ordine di fermarsi là dietro. Finché la battaglia non fu accesa da tutte le parti, stettero fermi; quando poi la lotta tenne occupati gli occhi e l'animo di tutti, allora, dato piglio agli scudi, che giacevano sparsi qua e là tra i mucchi degli uccisi, assalirono i soldati romani alle spalle, e, ferendoli alla schiena e tagliando loro i garetti, produssero grande strage, spavento e confusione anche maggiori.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 48)

Mentre i Romani avanzavano, il vento dall'Est secondo Theodore Dodge o il Volturno da sud secondo Livio soffiava polvere nei loro volti e oscurava la loro visione. Mentre il vento non è stato un fattore importante, la polvere che entrambi gli eserciti crearono dovrebbe essere stato invece un fattore limitante per la vista. Anche se la polvere avesse reso la vista difficile, le truppe sarebbero state comunque in grado di vedere gli altri a distanza ravvicinata. La polvere, però, non era l'unico fattore psicologico coinvolto nella battaglia. Perché la posizione della battaglia era alquanto distante da entrambi gli accampamenti, entrambe le parti sono state costrette a combattere dopo un riposo notturno insufficiente. I Romani affrontarono un altro inconveniente causato dalla mancanza di una corretta idratazione a causa dell'attacco di Annibale contro l'accampamento romano durante il giorno precedente. Inoltre, il numero molto elevato di truppe provocò una straordinaria quantità di rumore di fondo. Tutti questi fattori psicologici resero la battaglia particolarmente difficile per i fanti.

Battaglia di Canne 216 a.C. - Distruzione dell'esercito romano

Dopo meno di un'ora di scontri corpo a corpo tra gli ibero-galli e le disciplinate legioni romane, imbattibili in uno scontro frontale per la coesione dello schieramento, la capacità dei centurioni e la superiorità dell'armamento, le linee cartaginesi iniziarono a ripiegare subendo numerose perdite. Annibale iniziò quindi il ritiro controllato dei suoi uomini nel debole centro del fronte. La mezzaluna delle truppe ispaniche e galliche si piegò verso l'interno, a mano a mano che i guerrieri si ritiravano. Conoscendo la superiorità dei legionari romani, Annibale aveva istruito la sua fanteria a ritirarsi volontariamente, creando così un semicerchio sempre più serrato intorno alle forze attaccanti romane. In questo modo, aveva trasformato la forza d'urto delle legioni romane, guidate anche dal console Emilio Paolo che era sopravvissuto allo scontro tra le cavallerie, in elemento di debolezza. Inoltre, mentre le prime file stavano avanzando gradualmente, la maggior parte delle truppe romane cominciò a perdere la coesione, in quanto esse cominciarono ad affollarsi in avanti per accelerare la prevista vittoria. Ben presto sotto la pressione delle linee successive lo schieramento delle legioni divenne ancor più serrato, massiccio e compresso, limitando gli spazi e la libertà di movimento dei legionari.

In questa fase critica Annibale e Magone riuscirono nel difficile compito di evitare un crollo totale delle forze ibero-galliche e a mantenere uno schieramento difensivo che, pur subendo pesanti perdite, non si frantumò ma riuscì a ripiegare lentamente conservando la coesione e permettendo al condottiero cartaginese di completare la sua audace manovra combinata sui fianchi e alle spalle della grande massa delle legioni in formazione serrata anche perché, premendo in avanti con la volontà di schiacciare al più presto le truppe ispaniche e galliche, i Romani avevano ignorato (forse a causa anche della polvere) le truppe africane che si trovavano non impegnate sulle estremità sporgenti della mezzaluna ormai rovesciata.

|

| Terza fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |

Grazie alla manovra, sebbene la fanteria ibero-galla avesse subito perdite di oltre 5.000 uomini per la micidiale potenza d'urto frontale dei legionari romani, Annibale riuscì a guadagnare il tempo necessario alla cavalleria cartaginese per costringere alla fuga la cavalleria romana su entrambi i fianchi e per attaccare il centro romano nella parte posteriore. Inoltre fece in modo che i Romani esponessero pericolosamente i fianchi dove erano schierati i reparti meno esperti delle legioni romano-italiche.

La fanteria romana, ormai esposta su entrambi i fianchi a causa della disfatta della cavalleria, aveva quindi formato un cuneo spinto sempre più in profondità nel semicerchio cartaginese, avanzando in una breccia avente ai lati la fanteria africana. A questo punto, Annibale ordinò alla sua fanteria africana, che aveva addestrato a combattere in formazioni meno serrate, corpo a corpo con il gladio, rinunciando alle tattiche oplitiche, di girare verso l'interno e avanzare contro i fianchi del nemico, creando un accerchiamento delle legioni romane in uno dei primi esempi conosciuti di manovra a tenaglia.

Quando la cavalleria cartaginese attaccò i Romani alle spalle, ed i fanti africani li assalirono sui fianchi destro e sinistro, la fanteria romana in avanzata frontale fu costretta a fermarsi. Sui fianchi i legionari romani si trovarono in grave difficoltà e, sorpresi dalla comparsa della fanteria pesante africana, non riuscirono a contenere il nemico. Rifluendo indietro con gravi perdite questi reparti laterali andarono ad urtare le altre linee delle legioni, costringendole ad arrestarsi, accrescendo la confusione ed impedendo alla massa dei legionari di entrare in combattimento a causa della mancanza di spazio.

|

| Quarta fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |

Il console Emilio Paolo, anche se all'inizio del combattimento era stato gravemente ferito da una fionda, decise di rimanere sul campo e di combattere fino alla fine; in alcuni punti riaccese la battaglia, sotto la protezione dei cavalieri romani. Infine mise da parte i cavalli, perché gli mancavano anche le forze per riuscire a rimanere in sella. Livio narra che allorché Annibale apprese che il console aveva ordinato ai cavalieri di smontare a piedi, avrebbe detto: «Quanto preferirei che me li consegnasse già legati!». Il console aristocratico alla fine cadde valorosamente sul campo, bersagliato dai nemici in avanzata, senza essere stato riconosciuto. Cowley afferma che per sei ore, circa 600 legionari furono massacrati ogni minuto; fino a quando l'oscurità pose fine alla carneficina.

«Tante migliaia di Romani stavano morendo [...] Alcuni, le cui ferite erano eccitate dal freddo mattino, nel momento in cui si stavano alzando, coperti di sangue, dal mezzo dei mucchi di uccisi, erano sopraffatti dal nemico. Alcuni sono stati trovati con le teste immerse nelle buche in terra, che avevano scavato; avendo, così come si mostrò, realizzato buche per loro stessi, e essendosi soffocati.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 51).

Dopo la morte di Emilio Paolo, i superstiti fuggirono in modo disordinato: settemila uomini ripiegarono nell'accampamento più piccolo, diecimila in quello più grande, e circa duemila nello stesso villaggio di Canne; questi furono subito accerchiati da Cartalone e dai suoi cavalieri, poiché nessuna fortificazione proteggeva il villaggio. Nei due accampamenti i soldati romani erano quasi disarmati e privi di comandanti; quelli dell'accampamento maggiore chiesero agli altri di unirsi a loro, mentre la stanchezza ancora ritardava l'arrivo dei nemici, esausti dalla battaglia e impegnati nei festeggiamenti per la vittoria, si sarebbero diretti tutti insieme a Canusio. Alcuni respinsero la proposta bruscamente, chiedendo perché dovessero essere loro a esporsi tanto al pericolo andando all'accampamento maggiore e non potessero invece essere gli altri ad andare da loro. Ad altri non tanto spiaceva la proposta quanto mancava il coraggio di muoversi.

La sera, avendo raggiunto la vittoria completa, i Cartaginesi sospesero l'inseguimento dei nemici, tornarono nell'accampamento e, trascorse alcune ore di festa, si misero a dormire. Durante la notte, a causa dei feriti che giacevano ancora sulla piana, riecheggiarono lamenti e grida. La mattina successiva iniziò la depredazione, da parte dei Cartaginesi, dei corpi dei Romani caduti in battaglia. Poiché l'odio mortale e inestinguibile che i Cartaginesi provavano per i loro nemici non era stato placato dal massacro di 40.000 di loro, essi picchiarono e pugnalarono i feriti ancora in vita ovunque li trovarono, come una sorta di passatempo mattiniero dopo le dure fatiche dei giorni precedenti. Questo massacro, tuttavia, potrebbe difficilmente essere considerato una crudeltà verso le povere vittime, perché molti di loro scoprirono il proprio petto agli assalitori, e invocarono il colpo mortale che avrebbe posto fine alle loro sofferenze. Durante l'esplorazione del campo, un soldato cartaginese fu trovato ancora vivo, ma imprigionato dal cadavere del suo nemico Romano disteso su di lui. Il volto del cartaginese e le sue orecchie erano orrendamente lacerate. Il romano, cadendo su di lui quando entrambi erano gravemente feriti, aveva continuato a battersi con i denti, poiché non riusciva più a usare la sua arma, e morì alla fine, bloccando il suo nemico esausto con il proprio corpo esanime.

Polibio scrisse che della fanteria romana e degli alleati, 70.000 furono uccisi, 10.000 catturati, e "forse" solo 3.000 sopravvissero. Egli riferisce anche che dei 6.000 cavalieri romani e alleati, solo 370 riuscirono a mettersi in salvo.

Tito Livio scrisse: «45.000 fanti, si dice, e 2.700 cavalieri, metà romani e metà alleati, caddero uccisi: tra essi i due questori dei consoli: Lucio Atilio e Lucio Furio Bibàculo, e ventinove tribuni dei soldati, alcuni consolari e già stati pretori o edili (tra essi Cneo Servilio e Marco Minucio, che era stato maestro della cavalleria l'anno precedente e console alcuni anni addietro); e inoltre ottanta/novanta senatori o eleggibili senatori per le cariche già esercitate, i quali si erano arruolati come volontari. 3.000 fanti e 1.500 cavalieri si narra che furon fatti prigionieri. Altre uccisioni e migliaia di prigionieri verranno fatti tra i milites delle due legioni lasciate a difesa e come riserva negli accampamenti]» Anche se Livio non cita la sua fonte con il nome, è stato probabilmente Quinto Fabio Pittore, uno storico romano che ha combattuto nella Seconda guerra punica, che scrisse riguardo ad essa. È Pittore colui che Livio nomina quando riferisce le perdite nella battaglia del Trebbia. In seguito tutti gli storici romani (e greco-romani) seguirono in gran parte le cifre di Livio. Appiano di Alessandria disse che 50.000 furono uccisi e "moltissimi" furono presi prigionieri. Plutarco era d'accordo, «50.000 Romani caddero in quella battaglia [...] 4.000 sono stati presi vivi». Quintiliano scrisse: «60.000 uomini sono stati uccisi da Annibale a Canne». Eutropio: «20 funzionari consolari e di rango pretorio, 30 senatori e 300 altri di discendenza nobile sono stati presi o uccisi così come 40.000 fanti e 3.500 cavalieri.»

La maggior parte degli storici moderni, pur considerando le cifre di Polibio errate, sono disposti ad accettare le cifre di Livio. Alcuni storici più recenti sono giunti a cifre molto più basse. Cantalupi propose che le perdite romane siano state fra le 10.500 e le 16.000 unità. Anche Samuels considera le cifre di Livio come troppo elevate per il fatto che la cavalleria sarebbe stata insufficiente per prevenire la fuga della fanteria romana. Egli dubita anche che Annibale Barca volesse un alto numero di morti poiché gran parte dell'esercito era composto da italici che egli sperava di avere come alleati in futuro.

Tito Livio riferisce che Annibale perse 6.000 o circa 8.000 uomini. Polibio riporta 5.700 morti: 4.000 galli, 1.500 spagnoli e africani, e 200 cavalieri. Annibale comandò che allo splendore dell'aurora del giorno seguente si desse sepoltura ai compagni morti con roghi funebri.

Verso la fine della battaglia, un ufficiale romano di nome Lentulo, mentre stava fuggendo a cavallo, vide un altro ufficiale seduto sulla pietra, debole e sanguinante. Quando scoprì che era Emilio Paolo gli offrì il proprio cavallo, ma Emilio, vedendo che era troppo tardi per salvare la propria vita, declinò l'offerta ed esortò Lentulo a fuggire al più presto dicendo: «Vai avanti, quindi, tu stesso, il più veloce che puoi, sfrutta al meglio la tua strada verso Roma. Chiama le autorità locali qui, da me, che tutto è perduto, e devono fare ciò che essi possono per la difesa della città. Vai più veloce che puoi, o Annibale sarà alle porte prima di te.» Emilio mandò un messaggio anche a Fabio, declinando le proprie responsabilità nella battaglia e dichiarando che aveva fatto ciò che era in suo potere per continuarne la strategia. Lentulo, avendo ricevuto questo messaggio, e vedendo che i Cartaginesi gli erano vicini, se ne andò, abbandonando Emilio Paolo al suo destino. I Cartaginesi, accortosi dell'uomo ferito, infilzarono le lance uno alla volta nel suo corpo, finché non smise di muoversi. Il giorno dopo la battaglia Annibale si compiacque di onorare il nemico ordinando il funerale del console Emilio Paolo. Il suo corpo fu posto su un rogo altissimo e fu elogiato da Annibale, che gettata sul cadavere una clamide tessuta d'oro e un drappo fiammeggiante di cupa porpora, gli diede così l'estremo addio: «Va, o gloria d'Italia, ove dimorano spiriti eccelsi d'insigne valore! La morte ti diede già lode immortale mentre la Fortuna agita ancora i miei eventi e mi nasconde l'avvenire».

Varrone invece si rifugiò a Venosa con un drappello di circa cinquanta cavalieri e decise che avrebbe cercato di radunare lì i resti dell'esercito.